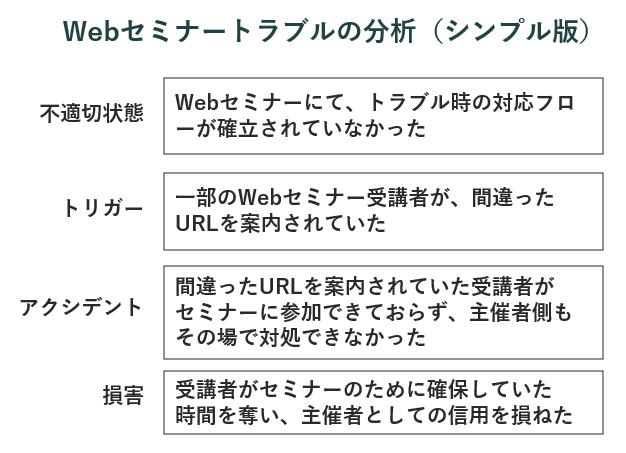

不適切状態パターンの事例を募集したところ、こんな例をいただきました。

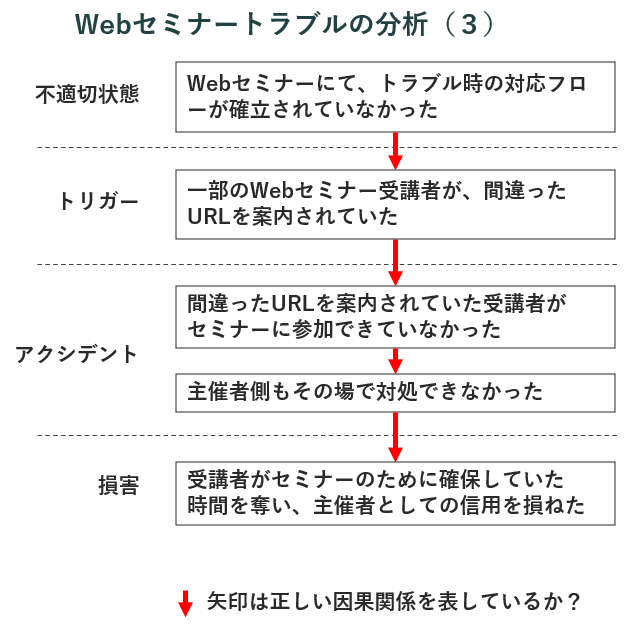

はい、いい感じにできてますね! 不適切状態・トリガー・アクシデント・損害の切り分けはこの通りでいいと思います。

・・・と、これで終わってしまうのはもったいないので、もう少し考察してみましょう。

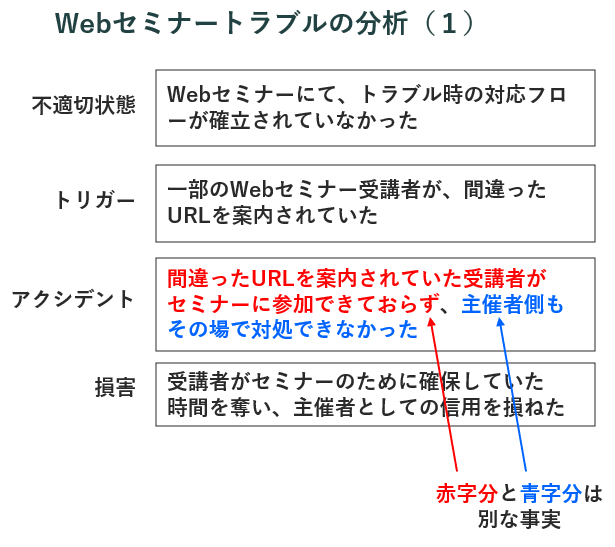

よく見ると、「アクシデント」の項で2つの事実を語っています。

こんなふうに「2つ(以上)に分解できる項目」は因果関係をたどって問題解決を図る上で重要な手がかりになることが多いので、分解してみましょう。

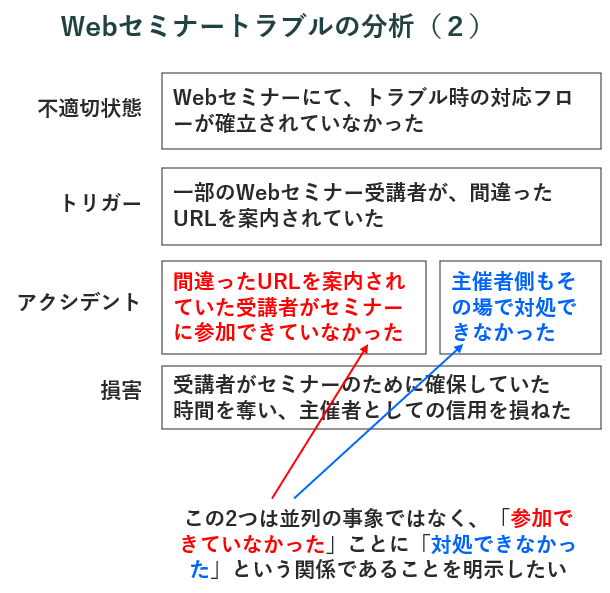

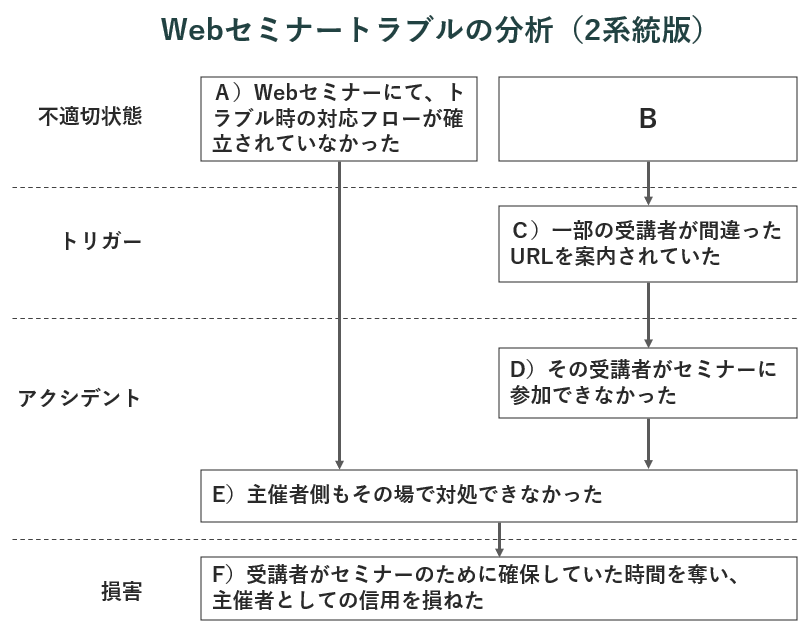

単に分解しただけではちょっと物足りないですね。横に並べただけだとその両者にどんな関係があるのかがハッキリしません。「参加できなかった」ことに「対処できなかった」わけですから、ある種の因果関係(厳密には因果とはちょっと違いますがここではそう言っておきます)があることを表したいです。そこで、こんな風に書くとどうでしょう?

因果関係と思われる部分に赤矢印を引いてみましたが、ちょっと変ですね。因果関係ではない部分に線を引いてしまっています。

そのへんをきちんと見極め、2系統に分けて↓↓↓↓こんな形に書くと、問題の構造を正しく直観的に把握できます。

A→Eは因果関係ですが、A→Cは(おそらく)違います。Cについては(おそらく)別の原因B(具体的には不明)があって起きたのでしょう。B→C→Dという問題の系列がAと複合したときにEが起きた、と考えるのが妥当です。

ある程度複雑な問題は、今回のように不適切状態→トリガー→アクシデント→損害の流れが何系統もあってあれこれ絡み合うのが普通です。その全体像を把握して適切な手を打てるように「考える」ために、この手法は役に立つわけです。

「不適切状態」パターンの事例は引き続き募集しています。身近に起きたトラブルについて、このパターンを試してみませんか? → 不適切状態パターンの事例募集