しくみ・事象・対処パターンの基本形

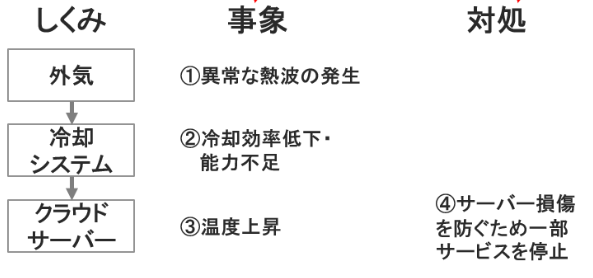

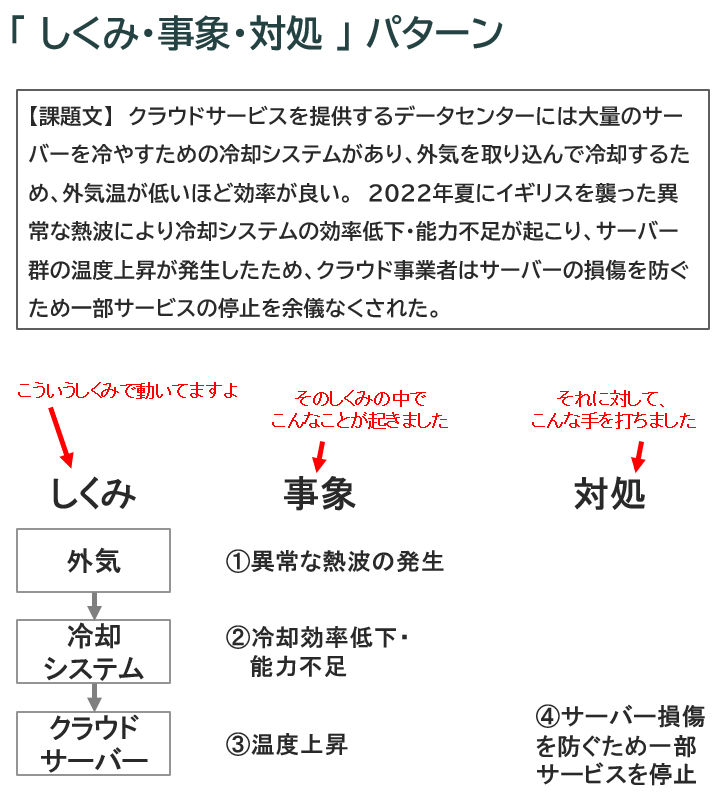

何らかのトラブルについて説明する方法の一つに 「しくみ・事象・対処」 というパターンがあります。クラウドサービスでの冷却トラブルに関してこのパターンで書いた例を以下に載せます。

「しくみ」の部分で「通常はこういうふうに動いてますよ」という正常系の姿を説明し、「事象」欄に何らかの異常な出来事を、「対処」欄にそれに対してどう対処したかを書くのが基本です。

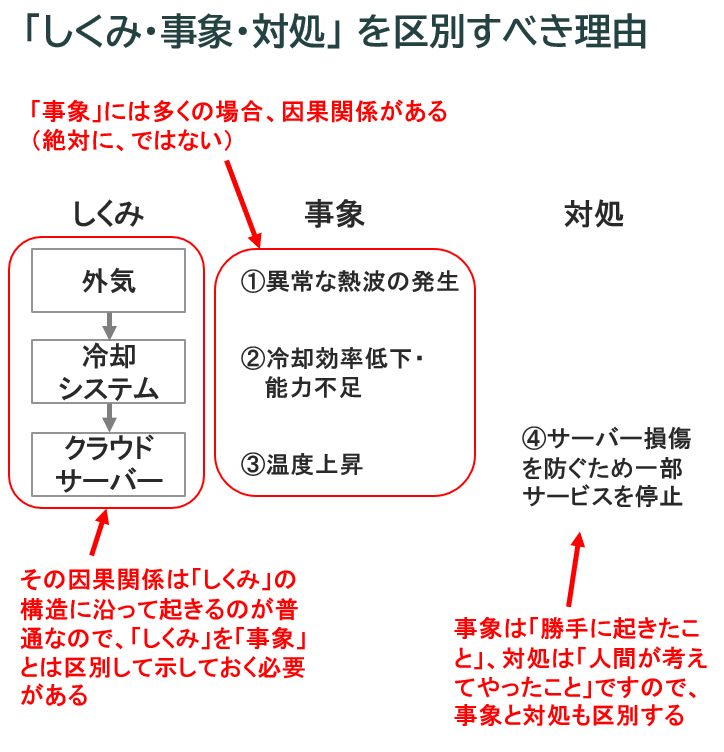

しくみ・事象・対処を区別すべき理由

このように「しくみ・事象・対処」を区別すべき理由は以下の通りです。

問題を解決するためには「因果関係を踏まえて手を打つ」必要がありますが、因果関係は「しくみ」の構造に沿って起きるのが普通ですので「しくみ」をきちんと把握しなければならず、事象とは区別して書くべきなのです。

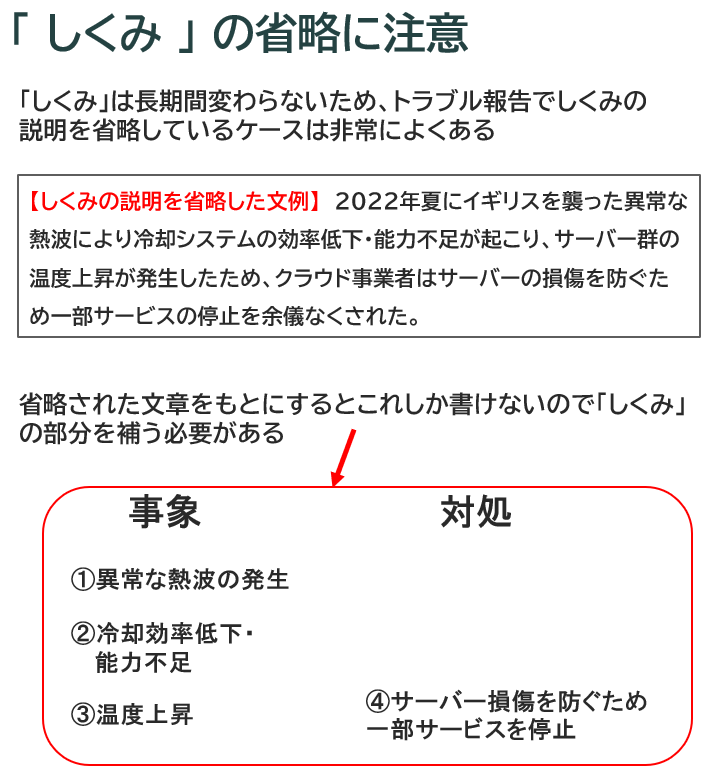

「しくみ」の省略に注意

実のところトラブル報告をする際に「しくみ」の説明が省略されているケースがよくあります。

いやこれが本当に非常によくあるんですよ。

しつこいぐらいに何度も言いますが本当によくあるんです。しかし、文章で書いているとその省略が目立たないので、「しくみ」をきちんと把握していないことに誰も気づかず、中途半端な対処・対策で済ましているケースが多いのですね。だから「しくみ」を区別して書くべきなのです。

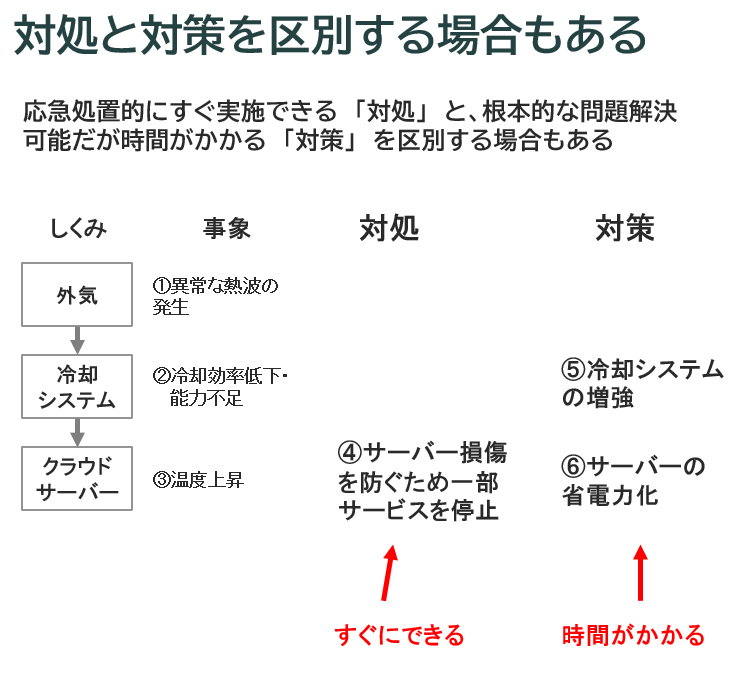

対処と対策を区別する場合もある

さらに、対処と対策を区別する場合もあります。

トラブルが起きた場合、「応急処置的にすぐにやれること」をした上で、「再発を防ぐための根本的な解決策」を考えることが多いでしょう。対処と対策でその2つを区別します。ただし、区別するとその分、必要な面積が増えます。たいして書くことがないのに区別しても空白が増えるだけなので、その場合は区別せずに「対処」に対策も含めて書いたり、「対処・対策」と1つにまとめることもあります。

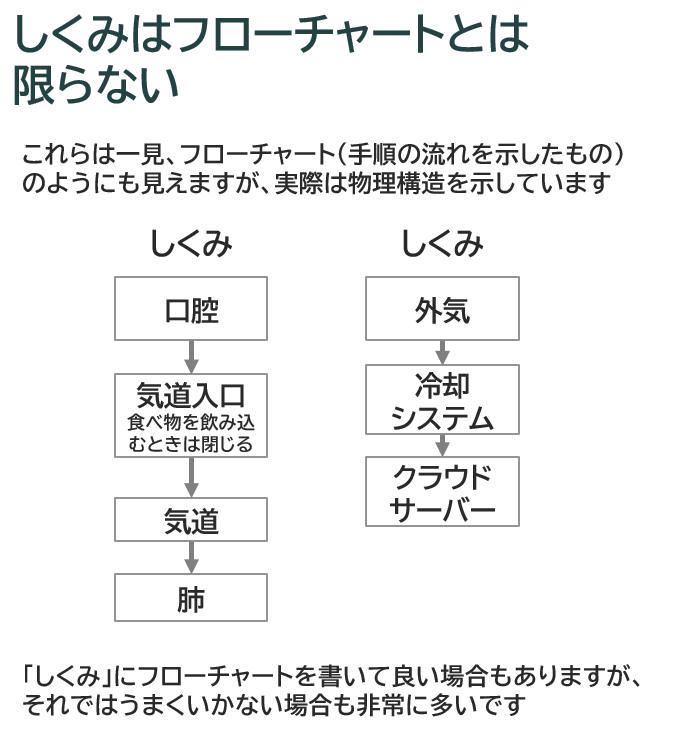

しくみはフローチャートとは限らない

「しくみ」は一見フローチャートのようにも見えますが、そうとは限らないことに注意してください。フローチャートは「手順」の流れを示すものですが、手順以前にその手順を成り立たせている物理構造のようなメカニズムを「しくみ」として書く必要があるケースが非常に多いです。(この件はもう少し説明が必要そうですが・・・)

参考事例

以下、参考事例をいくつか掲載します。

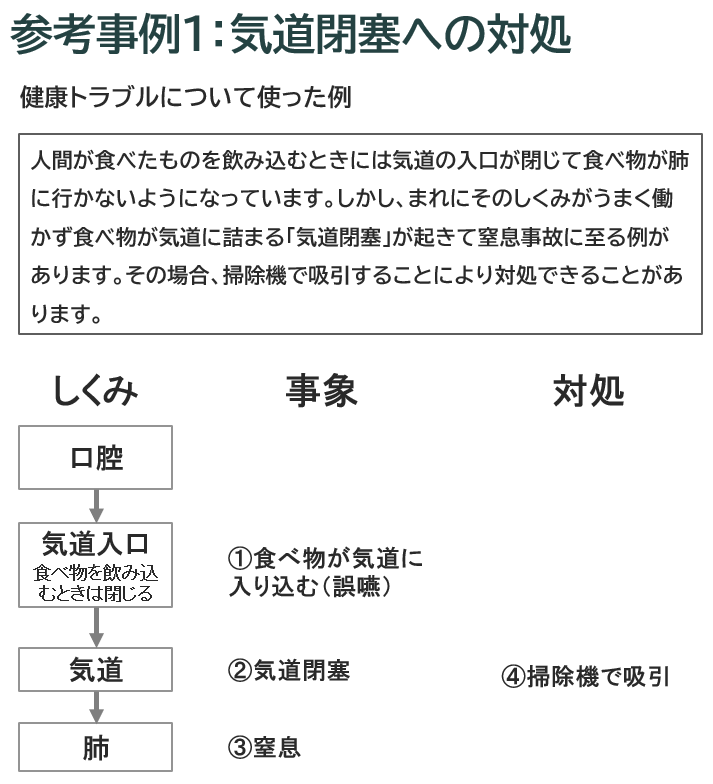

参考事例1:気道閉塞への対処

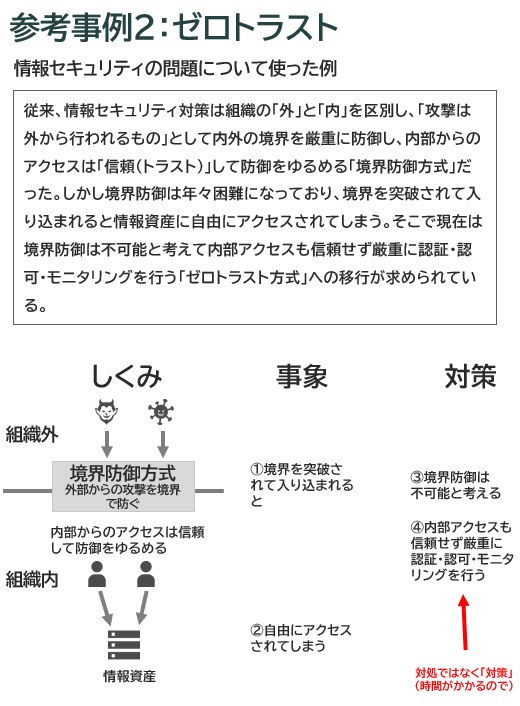

参考事例2:ゼロトラスト